皆さん、こんにちは。千葉県市原市を拠点にリバースエンジニアリングなどを手がける有限会社藤田工業です。

部品が古くて設計図が残っていない、図面なしで同じ形状の部品を再製作したい――そんな悩みを抱えている製造業の現場は少なくありません。特に、廃番になった製品や長年使われてきた設備部品を再生させる際、現物しか残っていないケースも多いのではないでしょうか?

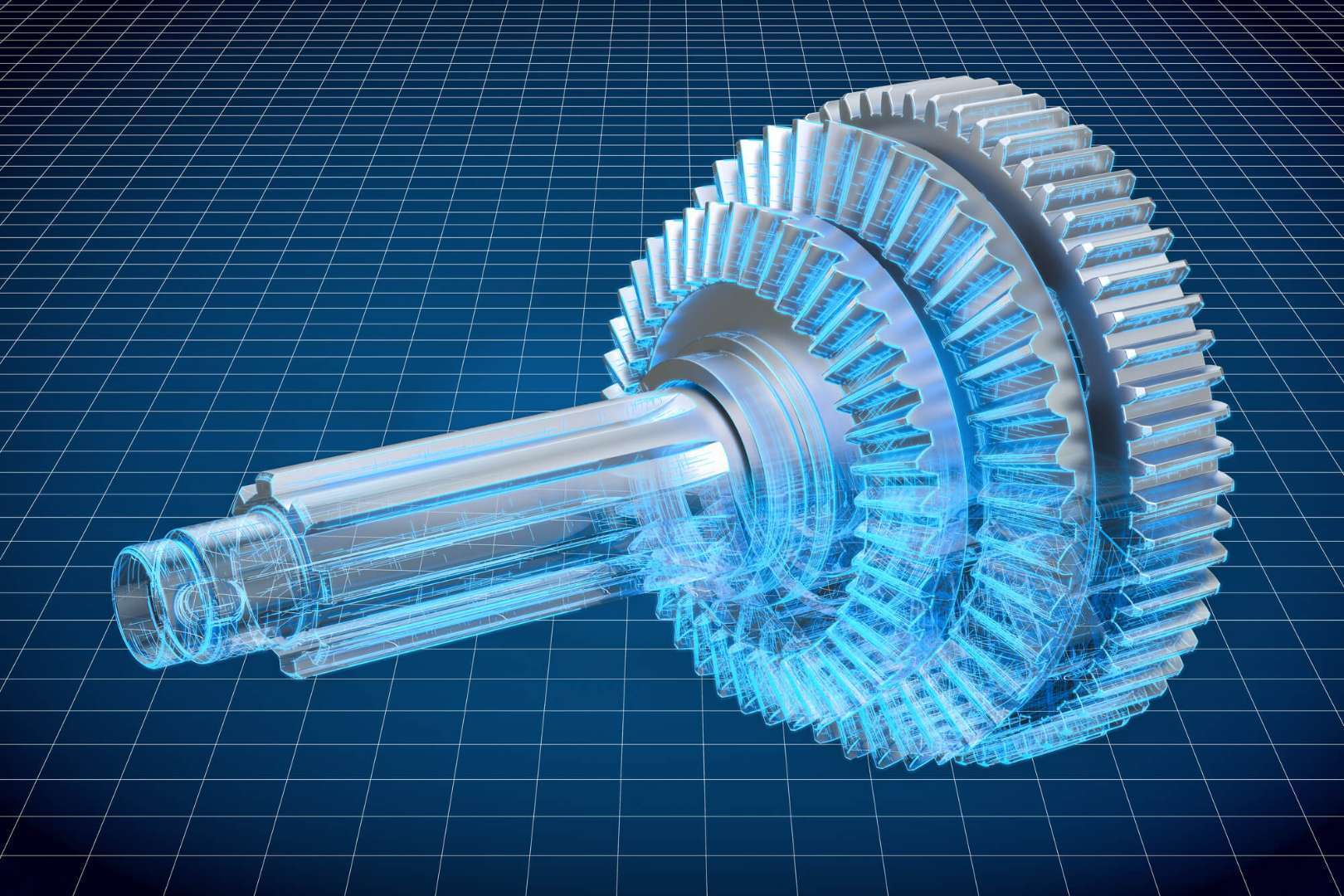

こうした状況で注目されているのが「リバースエンジニアリング」による現物からの3Dデータ化です。対象物を3Dスキャナーなどで読み取り、正確な形状データを生成することで、再製作や品質改善、さらにはDX(デジタルトランスフォーメーション)に繋がる可能性も広がります。

この記事では、「部品を現物から3Dデータにしたい」と考えている方に向けて、失敗しないための基礎知識、具体的な方法、注意点、そして信頼できる依頼先の選び方までを、リバースエンジニアリングの視点からわかりやすく解説します。

■現物から3Dデータを作成するとは?

製品や部品の設計図が残っていない、あるいは廃番部品をもう一度製作したいといった場合、「現物から3Dデータを作る」という手法が非常に有効です。これは、既存の実物をもとにして、その形状や寸法を正確にデジタルデータとして再現する技術であり、製造・開発現場において重要な役割を果たしています。

このプロセスは、単に3Dスキャナーを使って形状を読み取るだけではありません。実際には、リバースエンジニアリングという工学的なアプローチの一部として位置付けられており、既存の物体から構造を解析し、新たな製品設計や改良に活用するための基礎情報を得る工程でもあります。

たとえば、古い設備の部品が破損し、交換部品が入手できないといった状況では、現物をもとに正確な3Dデータを作成し、それを元に再製作することが可能になります。これは製造業に限らず、医療分野や建築、さらには文化財のデジタル保存といった場面でも応用が進んでいます。

3Dデータを作る目的は、単なる複製にとどまりません。現物の形状をデジタル化することで、その後の解析や品質検証が可能になり、さらには設計変更や機能追加といったエンジニアリングの展開にもつながります。つまり、3Dデータの作成は、そのままモノづくりの次のステージへの入り口となるのです。

とはいえ、すべての物体が簡単に3D化できるわけではありません。光を反射しやすい素材や、極端に小さな対象物、複雑な内部構造を持つものなどは、使用する機器や技術の選定に専門的な判断が求められます。そのため、こうしたデータ化作業は、信頼できるリバースエンジニアリングの専門会社に依頼することが、最も現実的で確実な方法だといえるでしょう。

■現物から3Dデータを作成するメリット

現物から3Dデータを作ることで得られる利点は多く、リバースエンジニアリングにおいて特に価値を発揮します。ここでは主な3つのメリットをご紹介します。

・複製や再製作が容易になる

現物から3Dデータを取得する最大の利点の一つは、部品の複製や再製作が非常に容易になるという点です。リバースエンジニアリングでは、現物そのものを計測・スキャンし、デジタル化することで、図面が存在しない古い部品や、複雑な形状を持つパーツでも正確な3Dモデルを作成することが可能です。このデータをもとにCAD図面を再構築したり、3DプリンターやCNCマシンを使って製造工程へスムーズに移行することができます。手作業による型取りや寸法測定に比べて精度も高く、時間と労力を大幅に削減できるのも大きな魅力です。

・紛失や劣化のリスクを回避

物理的な部品は、長年の使用や保管によって摩耗・変形・破損などのリスクに晒されます。特に、交換部品の供給が難しいレガシー設備では、ひとたび現物が失われてしまえば再現する手立てがなくなります。そうした状況を防ぐ手段として、現物を3Dデータ化しておくことは非常に効果的です。データ化しておけば、仮に現物が紛失しても再製作が可能であり、部品のライフサイクル管理にも貢献します。リバースエンジニアリングを通じて取得されたデータは、資産としての価値を持ち、設備保全やBCP(事業継続計画)対策としても有効です。

・コストの最適化

リバースエンジニアリングによって取得された3Dデータは、単なる再製作だけでなく、製造コストの最適化にもつながります。たとえば、現物を元に設計データを作成する際、不要な構造や過剰な加工精度を見直すことで、材料費や加工費を抑えることができます。また、既存部品をデータ化し比較検証を行うことで、複数の製造手法の中から最適な方法を選択できるようになります。さらに、デジタルデータをもとに試作品をすばやく作成できるため、開発スピードの向上にも寄与します。こうした一連の流れが結果として、品質の維持とコスト削減の両立を可能にするのです。

このように、3Dデータの作成はリバースエンジニアリングの実務と密接に結びついており、単なる「スキャン作業」以上の価値を持っています。

》古い図面も3D化でよみがえる!2D図面を3D化する方法をわかりやすく解説!

■現物から3Dデータを作成する方法

正確な3Dデータを得るには、用途や部品の特性に合わせた機器と工程の選定が重要です。ここでは、一般的に使われるスキャナーと作業の流れについてご紹介します。

・使用する機器

3Dデータを取得するために用いられる代表的な機器としては、「レーザー式3Dスキャナー」「光学式スキャナー」「接触式デジタイザー」などが挙げられます。レーザー式は高精度で細部まで形状を拾うことができ、特に複雑な部品の解析に適しています。光学式は非接触で対象物をスキャンでき、速度が速いため大量処理に向いています。一方、接触式はプローブが対象物に直接触れて測定を行うため、堅牢で正確な寸法が求められる金属部品のスキャンに用いられることが多いです。

最近では、これらのスキャナーに加えて高性能なカメラによる「フォトグラメトリー技術」も利用されるようになっており、静止画像をもとに3Dモデルを構築する方法も一般化しています。目的や素材、寸法、要求精度に応じて機器を選定することで、最適なデータ取得が可能となります。

・スキャンから完成までの流れ

3Dデータ作成の流れは、大きく分けて「スキャン」「データ処理」「仕上げ」の3つのステップに分かれます。まず、対象物に適した機器を用いてスキャン作業を行います。このとき、部品の形状や素材によっては反射防止スプレーを使ったり、撮影角度を工夫したりといった細かな技術が求められます。

スキャンが完了すると、取得した点群データやメッシュデータを専用ソフトに取り込み、不要なノイズを除去したり、穴埋め処理を施したりして形状を整えます。ここではリバースエンジニアリングとしての視点が非常に重要で、ただ現物の形をなぞるのではなく、意図された構造や機能に即してモデリングすることが求められます。

最後に、最適化されたデータを3D CAD形式やSTL、STEPなどの形式で書き出し、再設計や加工・出力へと活用していきます。このように、現物からの3Dデータ作成は、設計の起点として非常に重要なフェーズであり、経験豊富なエンジニアによる判断が品質を左右するポイントになります。

》3Dスキャンで図面化する流れやメリットを紹介!リバースエンジニアリングの活用法とは

■現物から3Dデータを作成する際の注意点

便利な技術である一方で、事前準備や依頼の仕方によって成果物の精度は大きく変わります。以下の3点に注意して進めることが重要です。

・部品の形状やサイズに合ったスキャナーを選ぶ

スキャナーの種類によって得意とする形状やサイズは大きく異なります。小型精密部品を高精度にデータ化したい場合には、解像度の高い卓上型スキャナーが必要になりますし、大型構造物や産業設備の一部をスキャンする際には、可搬性と測定距離に優れたハンディスキャナーが適しています。また、素材によってもスキャン結果は左右されるため、金属の反射や透明素材への対応ができるかどうかなど、あらかじめ確認しておくことが大切です。最適なスキャナー選びは、リバースエンジニアリングにおける正確な解析と設計再現を左右する基盤となります。

・仕上がりイメージを具体的に伝える

3Dデータの用途や目的を明確にし、仕上がりに対してどこまでの精度や処理が求められるかを、作業を依頼する前の段階でしっかり伝えておくことが重要です。たとえば、製造用の寸法精度が必要なのか、形状を把握するだけの参考データで良いのかによって、スキャン設定や後処理の方法が変わってきます。データ化の際にどの程度の公差を持たせるのか、再設計する予定なのか、それともそのまま製造工程に流用するのかなど、事前に明確にしておくことで無駄な修正を避けられ、納品までのスムーズな進行が期待できます。

・依頼先の実績を確認する

3Dスキャンとデータ処理は高度な技術を要するため、依頼する業者の実績や専門性は非常に重要な判断基準になります。特にリバースエンジニアリングの分野では、単にスキャンするだけでなく、機能や構造の意図を理解した上でモデリングする能力が求められます。過去の施工事例や対応範囲、使用している機器、納品データの形式などを確認し、実際の相談段階で細かな要望に応えてくれるかどうかをチェックしておくことが肝心です。信頼できるパートナーを選ぶことで、品質面・コスト面・納期面すべてにおいて安心して進められる体制が整います。

》部品を再生したいけど、どこに依頼すればいい?依頼先の選び方や部品再生の流れを紹介!

■まとめ

現物から3Dデータを作成するという技術は、単なる図面の置き換えにとどまらず、製品の再製作・改良・品質管理・コスト最適化にまで広がる大きな可能性を秘めています。とくに図面が残っていない部品や、手作業で作られた一点物など、これまで再現が困難だった部品にこそ、リバースエンジニアリングの力が発揮されます。

その一方で、スキャンの精度や使用する機器の選定、データ処理のスキルによって最終的な成果物の品質は大きく左右されます。だからこそ、3Dデータ作成を外注する場合には、リバースエンジニアリングの専門性と実績を兼ね備えた信頼できるパートナーを選ぶことが不可欠です。

■リバースエンジニアリングなら藤田工業にお任せください!

現物から3Dデータを作るには、高精度なスキャン技術とリバースエンジニアリングの専門知識が欠かせません。「図面がない」「複雑な形状だけど再製作したい」などのお悩みをお持ちの方は、藤田工業にぜひご相談ください。

弊社は、図面がなくても再現できる部品製作や、既に製造されていない機械部品の再現を得意とする、リバースエンジニアリング会社です。

これまで多くの企業様から図面作成や部品複製に関するご依頼をいただき、豊富な実績を積み重ねてきました。大手企業からの設計依頼も多く、その技術力と対応力には高い評価をいただいています。もちろん、全国どこからのご相談にも対応可能で、見積から製作までワンストップで一貫対応できる体制を整えております。

「まずは相談だけでも…」という段階でも大歓迎です。

現物からの3Dデータ化でお困りの際は、ぜひ藤田工業へ。確かな技術で課題解決をサポートいたします。

▼関連記事▼

》現物から図面化する方法とは?図面起こしに最適なリバースエンジニアリングの事例を紹介

》部品の図面がなくても大丈夫? リバースエンジニアリングの流れや業者を選ぶ際のポイントを紹介

》工場の生産効率アップ!設備の部品交換をしておくべき理由とメリットとは

》リバースエンジニアリングは著作権侵害になるの? 違法になるケースや注意点を紹介

》機械の部品の生産中止でお困りの方必見! リバースエンジニアリングでの対策がおすすめです