皆さんこんにちは。

千葉県市原市を拠点に全国で、リバースエンジニアリングや、プラントの配管工事一式を手がけている藤田工業です。

工場やプラントで使用している機械が故障・老朽化した時は、部品を交換する必要があります。しかし、部品の生産終了や図面の紛失、メーカーの廃業などによって、肝心の部品が入手できないというケースは珍しくありません。

そのような時に役立つのが、藤田工業の手掛けるリバースエンジニアリングです。リバースエンジニアリングを使えば、図面やデータがなくても部品を複製することができる他、研究や開発にも役立ちます。

ここでは、リバースエンジニアリングのメリットや活用シーン、実施する際の注意点などをご紹介します。

■リバースエンジニアリングとは?

リバースエンジニアリング(reverse engineering、逆行工学)とは、既存の製品の分解・分析することで、その設計や製造プロセス、機能を理解し再現する技術やプロセスを指します。

そのためリバースエンジニアリングを活用すると、製品や部品の構造を図面化したり、複製したりすることができます。

工場の機械などのハードウェアはもちろん、ソフトウェアも含まれますが、ここでは製造業においてのリバースエンジニアリングについてご説明します。

通常、機械などの製品を製造する時は、まず3Dモデルや図面を作成し、部品を作って組み立てます。一方、リバースエンジニアリングは既存品の寸法を測定して3Dモデルや図面を作り、それをもとに部品を作ったり3D上で設計を変更したりするのが特徴です。つまり、通常の製造工程とは逆(リバース)の流れで進めることから、リバースエンジニアリングという名前がつけられています。

リバースエンジニアリングの考え方自体は昔から存在しており、古い時代にはノギスやハイトゲージといった測定機器を使い、アナログな方法で部品の寸法を測定していました。現在では、3Dスキャナなどの機器を用いて測定する手法が一般的になっています。

測定機器の発展により、リバースエンジニアリングの精度が向上し、作業効率も大幅に改善されています。そのため近年では、リバースエンジニアリングを積極的に活用し、ものづくりに役立てようという動きが高まっているのです。

■リバースエンジニアリングのメリット

リバースエンジニアリングには、既存品の部品を通常の手順で作るのに比べ、さまざまなメリットがあります。主なメリットは以下の3つです。

・図面がなくても製品を再現できる

最初にご紹介したように、リバースエンジニアリングは製品の実物さえあれば、図面がなくても部品を複製することができます。もちろん、粗雑な廉価版などではありません。3Dスキャナで実物を測定し、3D CADデータを作った上で製造するため、非常に高い精度と品質で部品を再現できます。

》現物から図面化する方法とは?図面起こしに最適なリバースエンジニアリングの事例を紹介

・既存製品の問題点を改善できる

リバースエンジニアリングは部品をそのまま複製するだけでなく、3D CADデータをもとに設計変更することもできます。また、3D CADデータ上で強度試験や動作試験を行い、どのくらいの衝撃で破損するのか、どのように動作するのかを確認することも可能です。これは、すでに判明している不具合の改善はもちろん、隠れた問題点の発見にも役立ちます。

・開発コスト、期間の削減

リバースエンジニアリングは、新製品の開発コストや開発期間の削減にもつながります。なぜなら、1から製品を開発するためには膨大な費用と時間がかかりますが、リバースエンジニアリングを活用すれば既存技術を応用し、さらにそれらを組み合わせた開発ができるからです。加えて、実験・分析・設計変更も3D CAD上で行えるため、何度も試作品を作っては改善する必要もなくなります。

■リバースエンジニアリングの活用シーン

リバースエンジニアリングは上記のメリットを活かし、ものづくりのさまざまな場面で役立てられています。主な活用シーンを挙げてみましょう。

・老朽化した部品の複製・修繕

老朽化した機械の部品は、交換したくても手に入らないことがしばしばあります。古い機械は、メーカーでも生産終了して図面が残っていなかったり、メーカーが廃業していたりすることが多いからです。しかし、リバースエンジニアリングを活用すれば、どれだけ古い部品でも現物を元に複製し、機械を修繕することができます。

》機械の部品の生産中止でお困りの方必見! リバースエンジニアリングでの対策がおすすめです

・図面のない部品の複製

メーカーにおける生産終了や廃業以外にも、部品の図面が手に入らないケースはいくつかあります。たとえば、何らかの原因で紛失したり、試作品のために正確な図面が存在しないケースです。他社製品はもちろんですが、自社製品も例外ではありません。このような場合でも、リバースエンジニアリングを使えば問題なく部品を複製できます。

》部品の図面がなくても大丈夫? リバースエンジニアリングの流れや業者を選ぶ際のポイントを紹介

・現物から正確な図面・3Dデータ作成

最新の機材を使わなくても、ノギスやマイクロメータを使って部品を測定し、図面化したり3D CADデータを作ったりすることは可能です。しかし、アナログな手法による測定はどうしても精度が劣り、3D CADデータにする負担も小さくありません。その点、3Dスキャナで実物のデータを取り込めば、とても正確な図面や3Dデータを効率よく作成できます。

》3Dスキャンで図面化する流れやメリットを紹介!リバースエンジニアリングの活用法とは

》寸法検査を自動化するメリットとは?従来検査の問題点や3Dスキャナがおすすめな理由を紹介

・新製品開発、既製品の研究

3Dスキャナを使って部品の正確な3D CADデータを作ると、CAD上で部品の構造を詳しく調べたり、いろいろな実験・分析をしたりできます。得られた情報は、新製品の開発や既製品の研究・改善に大いに役立つでしょう。自社製品はもちろん、通常は図面を入手不可能な他社製品も詳しく解析できます。

■リバースエンジニアリングは違法? 実施する上での注意点

リバースエンジニアリングによる製品解析や部品の複製については、「それって違法コピーじゃないの?」「特許の侵害になるのでは?」と疑問に感じる方もいると思われます。結論からいうと、リバースエンジニアリング「自体は」違法ではありません。

リバースエンジニアリングに関わる主な法律としては、特許法や著作権法、不正競争防止法があります。特許法は特許物の製造・販売・展示・輸入・輸出を、著作権法は知り得た情報の第三者への提供や利益享受を、そして不正競争防止法は不正な手段(窃盗など)による製品の入手を規制しています。

つまり、市販の製品を正規ルートで購入し、分解・分析や3Dスキャンによって情報を収集するだけなら合法なのです。一方、試作品を無断で持ち出して解析したり、知り得た情報をもとにコピー製品を製造・販売したり、情報を第三者に渡したりした場合は違法となります。これらはすべて知的財産権の侵害であるため、決して行ってはいけません。

そして、もう1つ注意しなければならないのが、「リバースエンジニアリング後の製造責任は実施者・製造者にある」ということです。たとえば、リバースエンジニアリングで得られた情報をもとに新製品を開発・販売したとしましょう。この際、解析元の製品にあった潜在的な不具合を引き継いでしまい、市場でトラブルが発生したとしても、その製造責任はリバースエンジニアリングの実施者にあるのです。

このように、リバースエンジニアリングの実施にあたっては、高度な企業倫理や技術者倫理が求められます。部品の複製や解析を依頼するなら、これらのポイントを十分に理解し、法律にも詳しい業者を選ぶべきでしょう。

》リバースエンジニアリングは著作権侵害になるの? 違法になるケースや注意点を紹介

■リバースエンジニアリングの手順

最後に、リバースエンジニアリングの基本的な手順を確認しておきましょう。すでに製造が終了した、古い部品の複製を例にご紹介します。

1. ご相談を受けたのち、対象部品を受領

まずは部品の現物をお見せいただき、十分な打ち合わせを行います。材質、精度、個数、その他の条件を確認したうえで、対象部品をお預かりします。

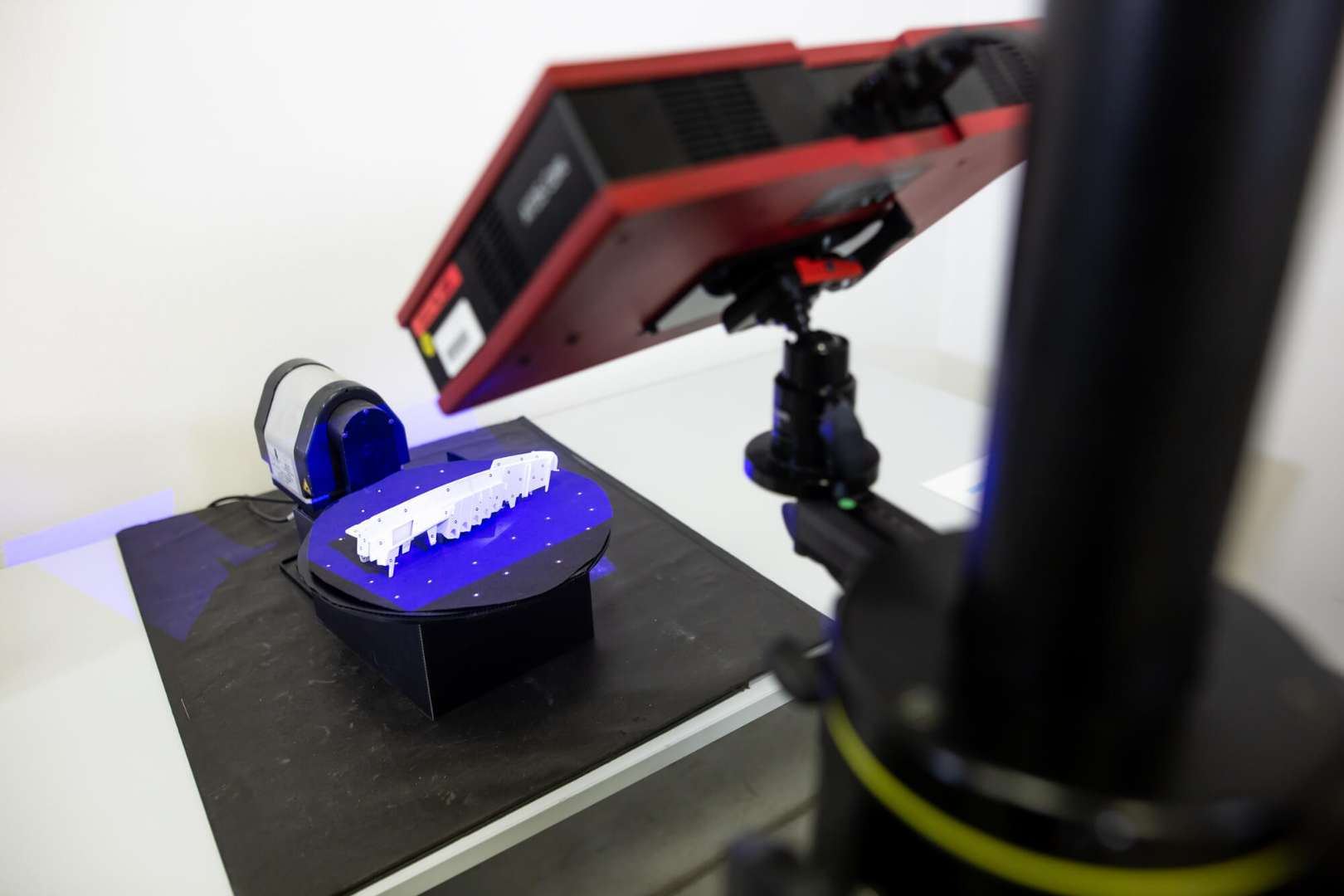

2. 3Dスキャナで形状測定

3Dスキャナなどを使って部品の形状を測定します。3Dスキャナには接触式と非接触式があり、それぞれ特徴が異なるため、部品の形状などに応じて適切に使い分けることが求められます。この工程が全体で最も重要なので、できる限り正確に行う必要があります。

3. ソフトを使用しデータ処理・3DCADデータ作成

スキャンした直後のデータは点の集合でしかなく、そのままでは3D CAD上で扱えません。そのため、点をつなぎ合わせて面のデータを作り、最終的には「ソリッド」という3Dモデルを作ります。スキャンがうまくいかなかった箇所は手動で修正する必要があり、技術と経験が問われる作業です。

4. 3D CADデータをもとに加工データ作成

3D CADデータを使い、二次元図面や加工データを作成します。3Dモデルを参照するため、図面の寸法はとても正確です。ご要望によっては形状を変更したり、加工しにくい場所を加工しやすくしたりして、最終的な仕様を決定します。

5. 試作品の製作

仕様が決まったら試作品を製作します。できあがった試作品を確認していただき、材質や制度、寸法、形状などに修正すべき点があれば対応します。

6. 納品

試作品に問題がなければ、いよいよ実際の製品を製作します。材料や寸法はしっかりと守り、適切な工程管理のもとで仕上げます。完成した製品を納品し、これでリバースエンジニアリングの工程がすべて完了します。もちろんデータは残るため、追加発注にも対応できます。

■リバースエンジニアリングによる部品復元のご依頼は藤田工業へ!

リバースエンジニアリングを活用すれば、図面が失われている部品も複製して修理に使用でき、収集した情報を研究・開発に回すこともできます。法令遵守や製造責任といった注意点もありますが、それらをよく理解して守りさえすれば、リバースエンジニアリングはとても優れた技術です。積極的に活用し、機械のメンテナンスや製品の開発・改善に役立ててみてはいかがでしょうか。

藤田工業は、粉体設備のプラント配管の設計を主に手掛けております。従業員は目利き・腕利きのベテラン技術者ぞろいで、1つ1つのご依頼に丁寧に取り組み、お客様に寄り添った提案をする姿勢を大切にしています。信頼と実績をコツコツと積み上げた結果、大手企業から設計依頼や問い合わせも承るようになりました。

部品のリバースエンジニアリングも得意としており、図面がない部品や古くて生産していない部品、メーカーが廃業している部品、製造者が不明な部品など、いろいろな部品の複製・復元や図面作成ができるのが強みです。全国対応可能ですので、部品の複製や復元についてお困りの際は、ぜひ藤田工業にご相談ください。

▼関連記事▼

》工場のコスト削減に役立つ「リバースエンジニアリング」とは?

》部品製作を依頼する前に確認すべきことは?納品までの流れと業者選びのポイントを紹介

》部品を再生したいけど、どこに依頼すればいい?依頼先の選び方や部品再生の流れを紹介!

》工場の機械トラブルが発生する原因は?リバースエンジニアリングで解決できるかも

》工場の生産効率アップ!設備の部品交換をしておくべき理由とメリットとは

》設備更新の考え方とは? 更新をするメリットや適切な時期、注意点を紹介!